用途地域は「街の羅針盤」 色で読む、あなたの暮らしと資産の針路|property technologies

あなたの住む街、あるいはこれから住むかもしれない街に、土地の使い方が色分けされた「設計図」があることをご存じでしょうか。それが「用途地域」です。

一見すると、ただの行政の区分け。しかし、それは暮らしの快適さや大切な資産の価値を左右する「街の羅針盤」とも呼べる重要な情報なのです。

この羅針盤を正しく読み解けば、「静かな住環境が永く守られる場所」や「将来、商業施設が増えて便利になる場所」といった、街の未来が見えてきます。本記事では、用途地域の基本から、あなたの暮らしと資産にどう関わるのか、そして未来を読み解くヒントまで、分かりやすく解説します。

なぜ今「用途地域」を知るべきなのか? 3つの時代の変化

「用途地域なんて、家を買う人や不動産の専門家だけが知っていればいいのでは?」

そう思うかもしれません。しかし、私たちの暮らしを取り巻く環境は大きく変わり、今やすべての人にとって用途地域を知ることが重要になっています。その背景には、3つの大きな変化があります。

【働き方の変化】 「おうち時間」の質が、暮らしの質になった

在宅ワークが普及し、自宅やその周辺で過ごす時間が増えました。これまで以上に「住環境の質」が重要になり、「静かな環境で仕事に集中したい」「近所に気分転換できる公園が欲しい」といったニーズが高まっています。用途地域は、こうした願いが叶う場所なのか、将来的にどう変化していくのかを見極めるヒントになります。

【防災意識の変化】 安心・安全を「自分で」確かめる時代

自然災害が頻発する今、ハザードマップを見るのは当たり前になりました。それに用途地域図を重ねると、さらに多くのことが分かります。例えば、利便性の高い商業地域が、歴史的に埋立地や河川の近くに設定されているケースは少なくありません。用途地域を知ることは、土地の成り立ちや災害リスクを複眼的に理解し、より安全な暮らしを選ぶための第一歩です。

【街の変化】 これから街は「選別」されていく

人口減少社会を迎え、国や自治体は「コンパクトシティ」構想を進めています。これは、人が集まり住むエリアとそうでないエリアを、ある程度すみ分けて都市機能を維持しようという考え方です。あなたの街が将来どちらの方向へ進むのか。その針路は、用途地域という街の基本設計図に色濃く反映されています。

そもそも用途地域とは?~暮らしを守る13色のルール~

日本全国の土地には、「ここはこういう目的で使いましょう」という大まかなルールが定められています。無秩序な開発を防ぎ、住宅地の隣にいきなり大きな工場が建つ、といった混乱を避けるためです。

このルールこそが「用途地域」であり、都市計画法に基づいてエリア分け(ゾーニング)されています。

※参考:国土交通省「土地の使い方と建物の建て方のルールの話」

https://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm

※参考:国土交通省「用途地域」

https://www.mlit.go.jp/common/000234474.pdf

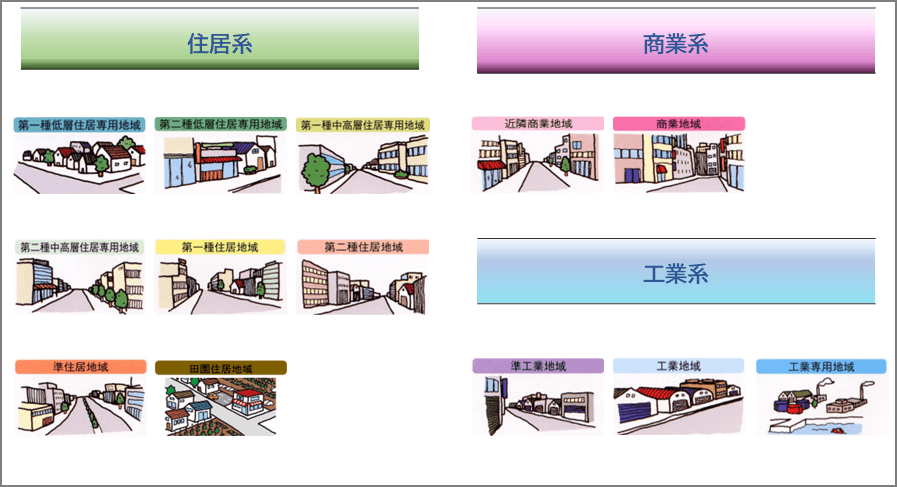

「住宅」「商業」「工業」といった異なる活動が互いの邪魔をしないよう、建てられる建物の種類や大きさ(建ぺい率・容積率・高さなど)の目安を定めているのです。2018年には「田園住居地域」が加わり、現在は全部で13種類。これらの地域は、概ね5年~10年ごとに見直されることもあります。まずは大きく3つのグループがあることを理解しましょう。

※参考:国土交通省「用途地域」(https://www.mlit.go.jp/common/000234474.pdf)を加工して作成

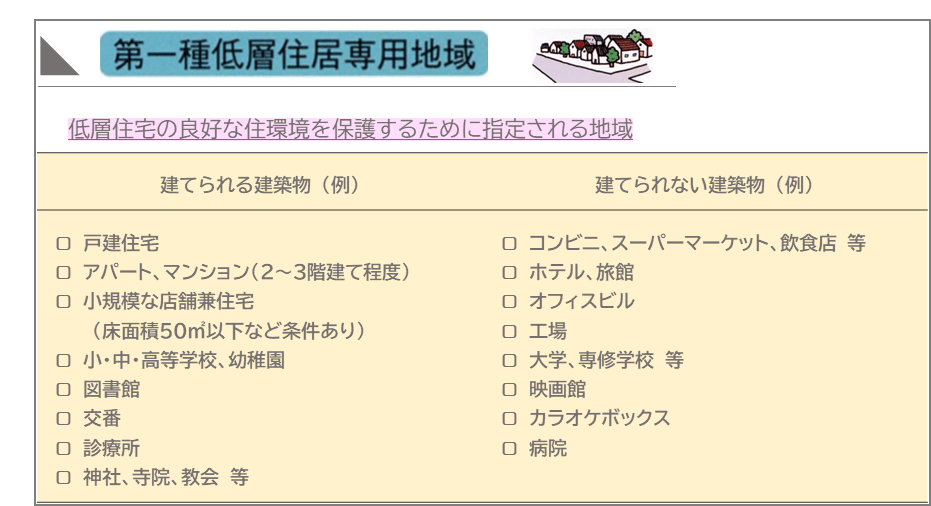

例えば、13ある用途地域の中の『第一種低層住居専用地域』を見てみましょう。

この地域は低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、建物の高さが厳しく制限されます。コンビニなども原則建てられないため、静けさが保たれる「閑静な住宅街」を形成します。落ち着いた暮らしを最も優先したい人向けのエリアです。

※参考:国土交通省「用途地域」(https://www.mlit.go.jp/common/000234474.pdf)を加工して作成

さあ、あなたの街の「羅針盤」を広げてみましょう!

では、実際にあなたの街がどんな色で塗られているのか見てみましょう。調べ方は簡単です。

調べ方1:まずは手軽にチェック!便利なマップサイト

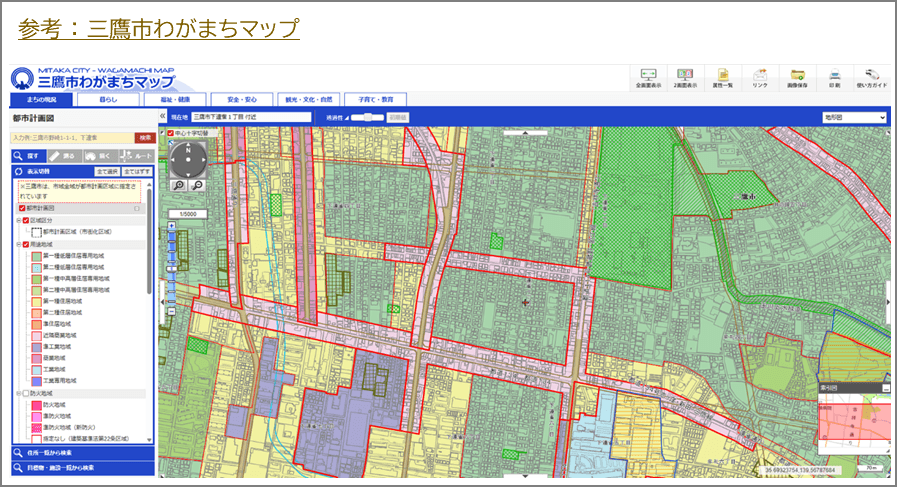

最も簡単なのは、インターネットのマップサイトです。「〇〇市(お住まいの自治体名) 用途地域」と検索すると、地図上で色分けを確認できる便利なサイトが見つかります。まずはこうしたサイトで、自宅や気になるエリアが何色か、大まかに把握してみましょう。

調べ方2:公式情報で裏付けを!自治体の都市計画図

より正確な情報を知るためには、必ず自治体の公式情報を確認しましょう。同じように「〇〇市 都市計画」などと検索し、市区町村のウェブサイト(都市計画課などのページ)に掲載されている「都市計画図」の閲覧も可能です。PDFで公開されていることが多く、こちらが正式な情報となります。

※引用元:三鷹市わがまちマップ(https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/011/011422.html)

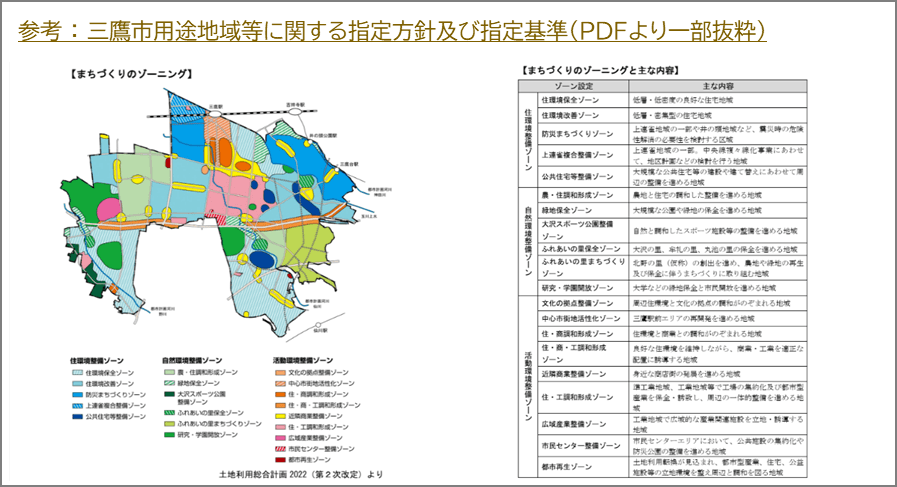

※引用元:「三鷹市用途地域等に関する指定方針及び指定基準(令和4年2月改定)」より一部抜粋

(https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/022/022641.html)

用途地域から「街の価値観」と「未来」を読む

地図を眺めて「自宅は薄めの緑色(住居系)だった」で終わってはもったいないーここからが「羅針盤」の読み解きです。色分けは、その街が何を大切にしているかという「価値観」と、これからどうなっていくかという「未来の姿」を教えてくれます。

ポイント1:色の “純度” で街の性格がわかる

地図全体を見渡してみましょう。淡い青色(第一種・第二種低層住居専用地域)の面積が広い街は、何よりも「静かな住環境」を大切にしている価値観が読み取れます。逆に、駅を中心に赤(商業地域)やピンク(近隣商業地域)が広がる町は、「利便性と賑わい」を重視していることがわかります。

ポイント2:色の“境界線”に未来の変化が隠れている

最も注目すべきは、色が切り替わる境界線です。例えば、あなたの家が静かな住居系でも、道路一本隔てた隣が商業地域なら、将来高いマンションが建って日当たりが悪くなるかもしれません。これはリスクですが、逆に言えば、住居系の静かさと商業系の利便性の「いいとこ取り」ができるチャンスの場所とも言えるのです。

ポイント3:“5年後、10年後” の変化の兆しを読む

用途地域は一度決まったら永遠ではありません。社会の変化に合わせて見直されます。自治体のウェブサイトでは、「都市計画審議会」の議事録や「立地適正化計画」といった将来計画に関する資料が公開されていることがあります。こうした情報に目を通すと、これから重点的に開発されるエリアや、逆に現状維持となるエリアなど、未来の変化の兆しを読み取ることができます。

後悔しないために。今日からできる「3アクション」

用途地域は、理想の住まいを見つけるための強力なツールです。地図と現実のズレを埋めるために、以下の3つのアクションをぜひ試してみてください。

ACTION 1:地図上で「仮想お散歩」をする

自宅や候補地の住所を地図で検索し、用途地域の色を確認します。そして、その場所から駅やスーパー、公園、学校まで、実際に歩くルートを地図上でなぞってみましょう。どんな色のエリアを通り抜けるのか、境界線はどこにあるのか。仮想のお散歩で、日々の暮らしが具体的にイメージできます。

ACTION 2:自治体の「都市計画図」で答え合わせをする

便利な民間マップで確認した後は、必ず自治体の「都市計画図」で答え合わせをしましょう。そこには建ぺい率・容積率といった詳細な数字や、より細かい「地区計画」などのルールも書かれています。プロが確認するのと同じ、最も信頼できる情報源です。

ACTION 3:「五感」で町の素顔を確かめる

地図で分かったことを、最後は自分の足と目で確かめましょう。同じ場所でも、平日の朝と週末の昼、晴れの日と雨の日では全く表情が違います。車の交通量、子どもの声、工場の音、商店街の匂い。あなたの五感で「心地よい」と感じるかどうかが、最終的な決め手になります。

羅針盤を手に、より良い暮らしの針路を見つけよう

私たちは住まいを選ぶとき、価格や間取り、駅からの距離といった「目に見える数字」に注目しがちです。しかし、それだけで選んでしまうと、引っ越した後に「こんなはずじゃなかった」という後悔が生まれることがあります。

静かな暮らしを望んでいたのに、隣の土地に商業ビルが建って騒がしくなった。

便利な街だと思ったのに、夜は人通りがなくて少し怖い。

こうしたミスマッチの多くは、用途地域という「街の羅針盤」を確認することで避けられたかもしれません。用途地域は単なる規制ではなく、その町が目指す将来像を示し、私たちの暮らしと資産を守るための先人たちの知恵が詰まったガイドラインなのです。

▢地図で色(用途)を確認する

▢境界線がどこにあるか見極める

▢自治体の「都市計画図」で、より詳細なルールを重ねる

▢最後は現地で、五感を使って確かめる

この一連の確認作業が、あなたとあなたの家族にとって、本当に価値のある住まい選びの土台となります。

さあ、羅針盤を手に、あなただけの「理想の暮らし」への針路を見つけに出かけましょう。

(編集・執筆/property technologies 永江 直人)

適用に際しての具体的な注意点

・上記は令和7年10月末時点の適用法令・通達等に基づき記載しております。

・上記事例等は一例であり実際に適用する場合にはご自身が適用要件を満たしているか専門家等にご確認の上適切にご対応頂きますようお願い致します。

・本記事の記載内容にあてはめて適用することを保証するものではありませんのでご留意願います。

監修/大谷 修太(おおたに しゅうた)

齋藤久誠公認会計士・税理士事務所

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

宅地建物取引士

2012年にみずほ銀行へ入社後、2014年みずほ信託銀行へ出向。

2024年まで相続・事業承継・不動産を専門とするコンサルタントとして毎年100家族以上のご相談に対応。現在は独立し「相続や事業承継で経済的に不幸になるご家族を一人でも減らしたい」という理念のもと、幅広い層の皆さまに最適なソリューションを提供

株式会社property technologies(プロパティ・テクノロジーズ)について

「UNLOCK YOUR POSSIBILITIES. ~テクノロジーで人生の可能性を解き放つ~」というミッションを掲げています。年間36,000件超の不動産価格査定実績やグループ累計約13,500戸の不動産販売で培ったリアルな取引データ・ノウハウを背景に、「リアル(住まい)×テクノロジー」で実現する「誰もが」「いつでも」「何度でも」「気軽に」住み替えることができる未来に向け、手軽でお客様にとって利便性の高い不動産取引を提供しています。

<会社概要>

会社名:株式会社property technologies

代表者:代表取締役社長 濱中 雄大

URL:https://pptc.co.jp/

本社:東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12階

設立:2020年11月16日

上場:東京証券取引所グロース市場(5527)

本掲載内容は、情報提供を目的とし掲載時点の法令等に基づき掲載されており、その正確性や確実性を保証するものではありません。

本掲載内容に基づくお客様の決定・行為およびその結果について、当社グループは一切の責任を負いません。最終的な判断はお客様ご自身のご判断でなさるようにお願いします。なお、本掲載内容は予告なしに変更されることがあります。