例年よりインフルエンザ流行が早期化の“なぜ?”・・・傾向・ワクチンは? 感染症に詳しい医師にきく、感染予防策

2025年10月現在、例年より早くインフルエンザの感染が拡大しています。厚生労働省によると、今季流行の中心は「香港A型(A/H3)」で、全国の約半数を占めている模様です。この型は重症化リスクが高く、ワクチンの効果が得にくい傾向にあるとも言われるので、より警戒が必要です。さらに、症状が軽く、インフルエンザだと気づかないまま感染を拡大させてしまう“かくれインフルエンザ”にも注意が必要です。

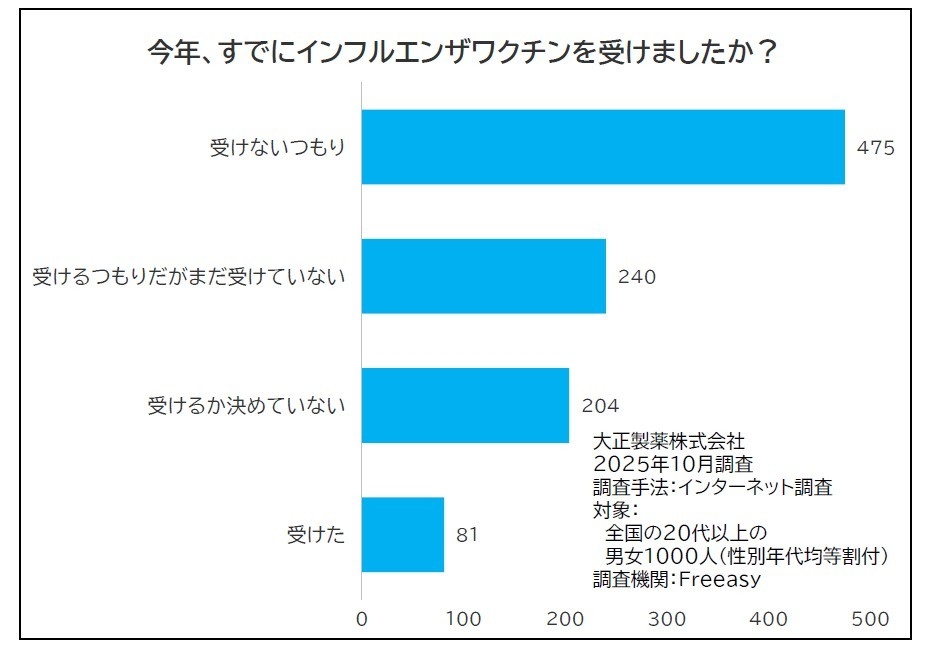

大正製薬株式会社が2025年10月に全国の20代以上の男女1000人を対象に実施したインターネット調査によると、8.1%の人が今年すでにインフルエンザワクチンを受けたと回答。

予防接種を受けた、ないしは受ける意向がある人321人にその理由を尋ねると、最多の「毎年必ず受けるようにしているから」(206人)に次いで「流行時期が早まっていると聞いたから」(96人)という人も。「周囲に感染者が出たから」という人も10%以上(321人中36人)を占めました。

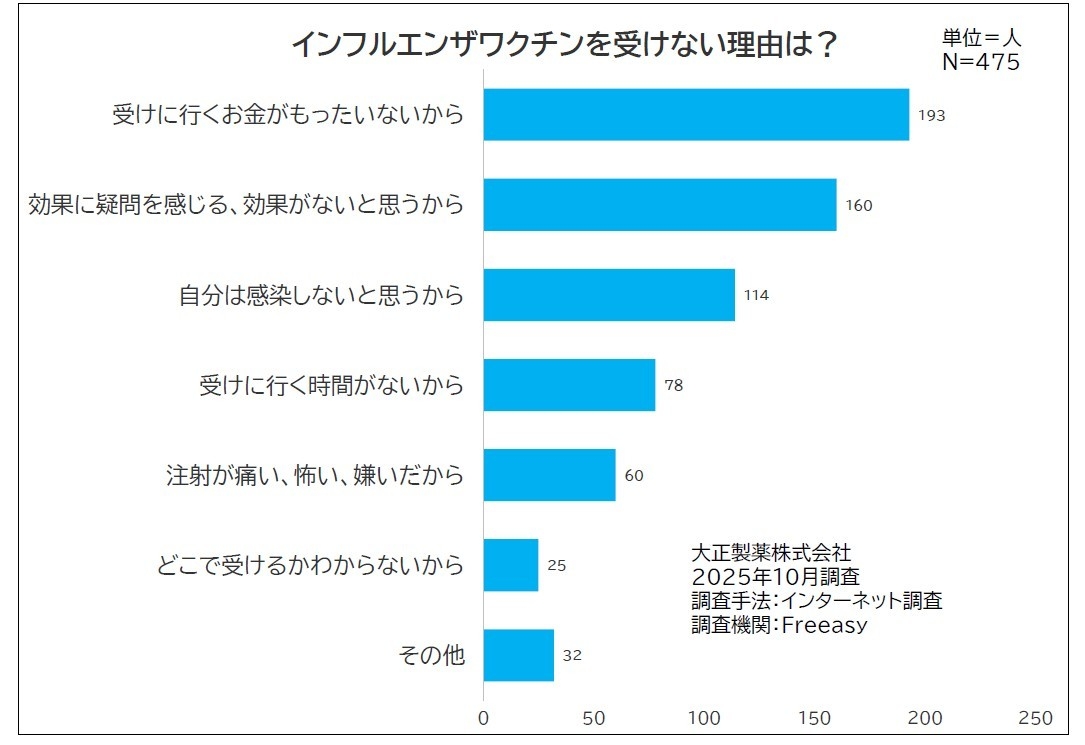

それに対し、予防接種を受けないという人(475人)に理由をたずねたところ、最多は「受けに行くお金がもったいないから」(193人)、次いで「効果に疑問を感じる、効果がないと思うから」(160人)、「自分は感染しないと思うから」(114人)の順でした。「その他」の回答としては「副反応が出るので」などの声がありました。

インフルエンザに感染しないためにできることを、感染症に詳しい立川パークスクリニック院長の久住英二先生に伺います。

インフルエンザの流行が早期化している背景

今年の夏は非常に気温も高く、さらに残暑も、寒暖を繰り返す期間も長く続いたことで、基本的に体力を消耗しています。また、猛暑のために外出を控えて運動不足になってしまったことや、夜、寝づらくて睡眠の質が低下していたこと、生活リズムが狂ってしまったことも、バテの要因になったかもしれません。体調不良を完全に快復するには、実は2~3か月と長期間を要することも多く、夏・秋バテを起こした体の自律神経やホルモンバランスの乱れがいまだに続き、免疫調整力が万全でない人も多いと推察されます。景気や国際情勢などによる慢性的ストレスも、免疫バランスを崩してしまう要因になりえるといえます。

今年の流行傾向は?

今年は例年より1か月ほど早く流行の兆しが出ていると感じます。クリニックの患者さんでも、お子さまが学校の集団生活で感染してしまうというケースが特に多いようです。

また、厚生労働省の情報でも、今年は全国的にインフルエンザ感染者の約半数が「香港A型」という、一般的に“ワクチンが効きづらく、重症化しやすい”と言われる型が占めているようなので(2025年10月15日現在)、特に警戒が必要です。今年のワクチンは「A型2種+B型1種」の3価構成で、ワクチンは効果が出るまで2週間ほどかかるため、気温が低下する冬を待たずに早めの接種をしましょう。集団生活でウイルス感染リスクの高いお子さま、重症化しやすい高齢者の方や基礎疾患のある方は早めのワクチン接種をおすすめします。

高熱や激しい咽頭痛があってもただの風邪というケースもある反面、ほぼ熱も出ず、なんとなく倦怠感があるだけでも実はインフルエンザに罹患している“かくれインフルエンザ”により、気づかぬうちに感染を広げる事例も見られます。軽い症状でも油断せず、早めに検査し、正しい治療を受けることが大切です。

感染予防、有効なのは?

マスクをする、手洗い・うがいを徹底する、アルコール消毒をこまめにするのはすべてインフルエンザ感染予防に有効です。 飛沫感染と接触感染の両リスクを意識して、基本対策を怠らないことが重要です。

免疫バランスのために意識したい栄養

●タウリン

体全体の免疫細胞の約70%が腸に存在するといわれています。小腸内の「パイエル板」では免疫細胞が活発に働き、腸内環境の良し悪しが感染症の重症化リスクにも直結します。その腸の働きを支える栄養素として注目されているのが、タウリン。イカ、タコ、牡蠣などの魚介類に豊富に含まれ、腸管バリア機能を修復し、微細炎症を抑える作用があります。

また、体内で胆汁酸と結合して生成される抱合胆汁酸が腸内細菌により代謝される過程で、抗菌活性をもつ二次胆汁酸を生み出し、病原菌の増殖を抑制。結果として、腸内フローラのバランスが整い、“免疫の司令塔”としての腸の力を維持できるのです。さらにタウリンは、感染時に起こる「サイトカインストーム(炎症反応の暴走)」を抑える可能性も報告されています。重症化や解熱後の疲労緩和に役立ち、回復を早める栄養素として注目されています。さらに細胞の炎症を防ぐ抗酸化作用や保護効果、自律神経を調整する効果もあり、免疫を整えるうえでの最重要栄養素のひとつといえます。

水溶性なので、冬場であれば牡蠣や魚をお鍋の具材にしてスープも一緒に食べるのが、胃腸も温められますし理想的です。

●食物繊維

腸内環境を整えることが免疫細胞の活性化を促すので、腸内の細菌バランスを整えてくれる食物繊維も重要です。特に腸への刺激が少ない水溶性食物繊維を意識的に摂るようにしましょう。りんごやバナナのペクチン、β-グルカンを含むもち麦などがおすすめです。

●ビタミンB群

ビタミンB1・B2・B6・B12は、糖・脂質・たんぱく質の代謝を促し、免疫細胞が活動するためのエネルギーを供給します。ビタミンB6は免疫細胞や抗体の生成に必須。ビタミンB12は赤血球の生成を助け、体中に酸素を届けることで回復をサポートします。食材では、豚肉(赤身)・貝類・卵・葉物野菜などに豊富です。

●たんぱく質

免疫細胞や抗体を作る主原料はたんぱく質です。卵、鶏肉(ささみ・むね肉)、白身魚(タラ・ヒラメ)、豆腐などを油を控えた調理で取り入れると、消化に負担もかかりません。

●ニンジン

漢方薬や韓国料理のサムゲタンなどでも摂ることができる「人参(高麗人参/オタネニンジン)」には、食欲や体力の回復、冷えの緩和、免疫恒常性の維持などの効果があります。実際にインフルエンザ後の食欲不振時などに「人参湯(にんじんとう)」という漢方薬を処方します。

“速く歩く・ゆっくり歩く”のインターバルウォーキングを短時間でも

軽い運動をすることで、血流を促し、筋肉などに疲労物質を滞留させないことも免疫バランスの維持に役立ちます。

息があがってくる程度の中等度の運動を週に2時間30分程度、が免疫バランスの維持に理想の運動量とされています。ややきつく感じる早歩きを3分間したらゆっくりしたペースで3分歩くインターバルを1セットとして、これを5セット(30分間)毎日行うという、日本の信州大学の研究チームが発祥の “Japanese walk”といわれるウォーキング手法がありますが、これが有効であると世界的にも言われています。ただ、1日10分の速足でのウォーキングでも効果はありますので、できる範囲で習慣にしましょう。

質の良い睡眠も重要

良質な睡眠を毎日規則正しく取ることも、免疫維持のために重要です。寝つきをよくするためには、夕方以降のカフェインを控えるのが大事です。また、41度未満のぬるめのお風呂に入ってリラックスすると、副交感神経が活性化され眠りにつきやすくなります。冬場は足を温めるのも有効です。

今年はインフルエンザの早期流行に加え、軽症の“かくれインフルエンザ”が増加しています。体調変化を軽視せず、早期受診と生活習慣の見直しを心がけましょう。基本的な感染予防策と内側から免疫を整える「日常の養生」を心がけ、インフルエンザの感染を防ぎましょう。

【報道関係者お問い合わせ先】

大正製薬 タウリン PR事務局(UNICORN PR内)

担当:笹山 mako@mktp.jp 090-2646-5273