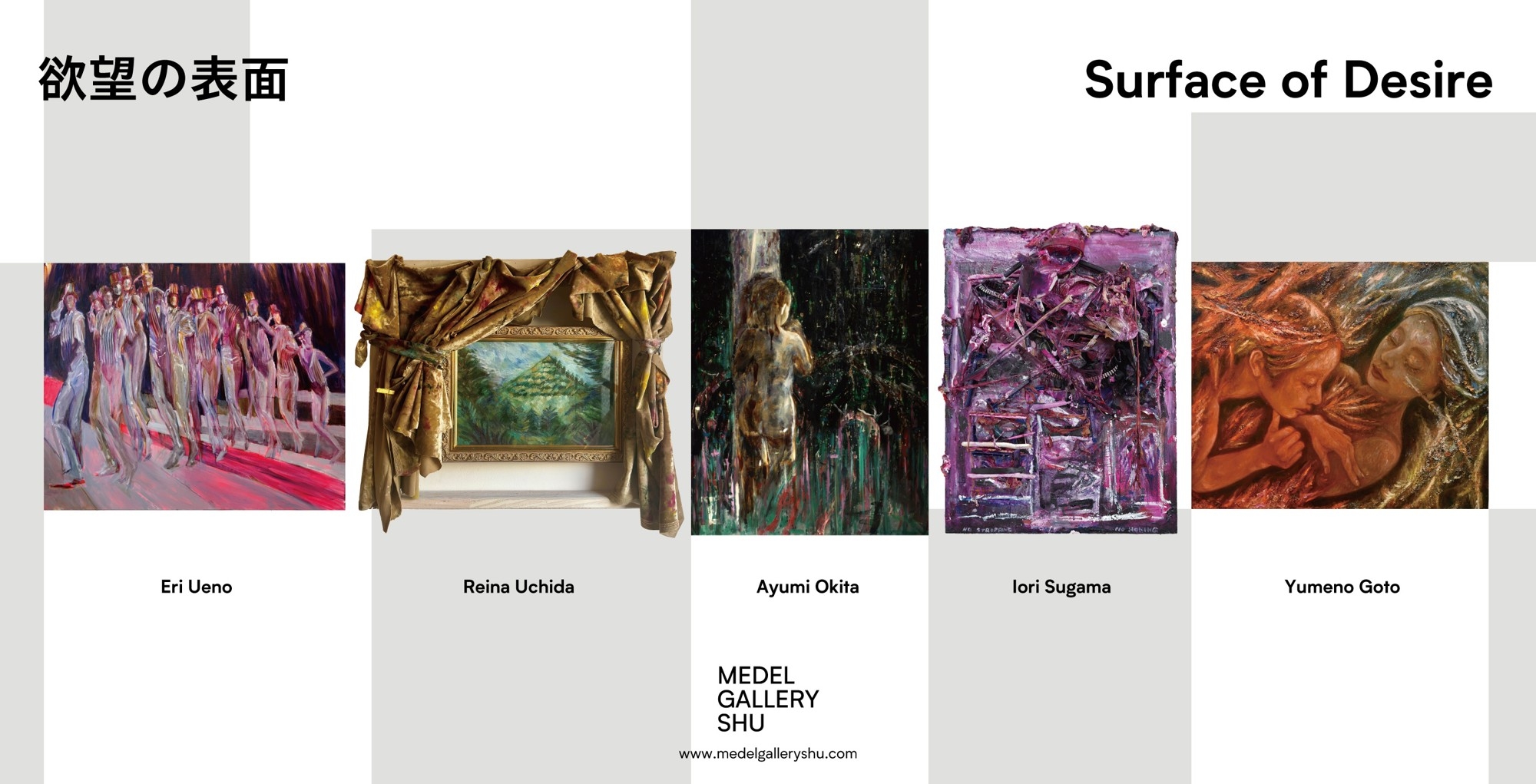

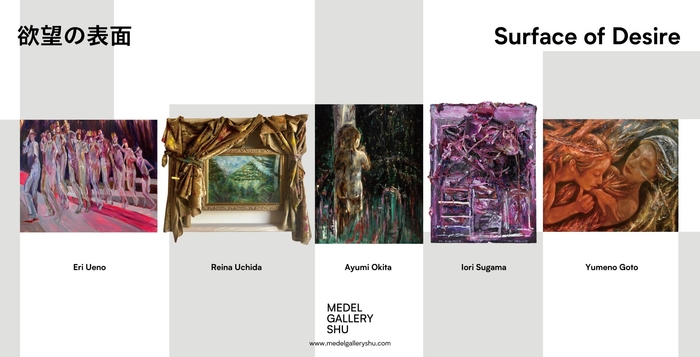

それぞれ異なる素材と方法を駆使する女性作家たちが「欲望」というテーマのもとに集う。グループ展「欲望の表面— Surface of Desire」MEDEL GALLERY SHUにて12月5日より開催

MEDEL GALLERY SHUでは、12月5日より12月17日まで、上野 英里、内田 麗奈、沖田 愛有美、後藤 夢乃、須釜 衣緒里、5人のアーティストによるグループ展「欲望の表面 — Surface of Desire」を開催いたします。

MEDEL GALLERY SHUでは、12月5日より12月17日まで、上野 英里、内田 麗奈、沖田 愛有美、後藤 夢乃、須釜 衣緒里、5人のアーティストによるグループ展「欲望の表面 — Surface of Desire」を開催いたします。

社会的な女性の立場に関するテーマをもとに集まった5人が「欲望」という共通のテーマをもとに集います。参加する作家たちは、それぞれ異なる素材と方法を通して、日常に潜む無意識のジェンダーバイアスを改めて見つめ直す契機を提示します。

「欲望」とは、他者へと向かう力であると同時に、自らの内面へと沈み込む衝動でもあります。

彼女たちの作品は、その二重の運動を可視化しようとする試みです。

本展が、ご来場の皆さまに新たな視点や気づきをもたらす機会となれば幸いに存じます。

ぜひこの機会にご高覧賜りますよう、お願い申し上げます。

本展は、現代に生きる女性アーティストたちの表現を通して、「欲望」という目に見えない感情の力がどのように“表面”に現れるのかを探る試みである。

絵具の滲みや筆致の振動、素材の肌理や光の揺らぎ。そこには、身体や記憶、夢や感情が触れ合う瞬間が刻まれている。誰かを想うこと、見られることへの意識、内側から立ち上がる衝動。それらはすべて、表面を介してかたちを得る。

参加作家たちは、抽象や具象、平面や立体といった多様な手法を通して、自己と世界との境界を撫でるように描き出す。ある作品は色の熱をもって感情を震わせ、ある作品は淡く拡散する光の中に記憶の残響を漂わせ、またある作品は記号や構造の奥に潜む欲望の制度性を静かに浮かび上がらせる。

「欲望の表面」とは、ただの皮膚でも、装飾でもない。触れることによって内面が滲み出し、見ることによって新しい関係が生まれる“場”そのものである。

本展は、現代社会の中で女性たちが向き合う「見る/見られる」「感じる/隠す」という二重の構造を見つめ直し、表面の奥に潜む多層的な欲望の形を照らし出す。(キュレーター:龍羽均)

上野英里 | Eri Ueno

上野英里は西洋の個人主義に強い憧れを抱いており、そのため『コーラスライン』 や『ウィキッド』、『ハミルトン』などのミュージカル作品から制作のインスピレーションを得ています。しかし一方で、「誰もが特別で、あなたもその一人になれ る」という個人を称える考え方を、壊してみたいという衝動に駆られることもあります。その衝動は、「あなたは誰でもない。私たちの一員だ」という価値観が美徳とされる日本で育った経験に根ざしているのかもしれません。これは、西洋のエン ターテインメント文化とは正反対の発想と言えるでしょう。西洋的な個人主義への憧れと、日本的な集団主義の価値観とのあいだで揺れ動く中で、上野は人々が個性を失っていく瞬間に焦点を当てた絵画を制作しています。たとえば『コーラスライン』では、それぞれの登場人物が自身の物語を語ります _が、最終的にはその物語が重視されることはありません。彼らはあくまでバックダンサーとして、一糸乱れぬ動きを求められ、個性のない「誰でもない存在」となります。上野の絵画では、形の繰り返しを強調することで、ダンサーたちの人間性を剥ぎ取り、鑑賞者が彼らを個人ではなく集団の一部として捉えるような構成を試みています。

プロフィールテキスト

上野英里は現代画家である。彼女の作品は、簡単に消えてしまう人間の境界線を探ることに重点を置いている。名古屋芸術大学卒業。2019年、芸術家としてのキャリアをスタートさせるにあたり、移民など日本で周縁化されてきた人々へのインタビューを実践。2019年度中川運河Artoc1から助成金を取得した。プロジェクトが大きくなるにつれ彼女は芸術の名の下に周縁化された人々の物語を利用することに計り知れない罪悪感を感じるようになった。これらの経験は彼女にとって油絵を中心とした他の芸術媒体にアプローチする際の鍵となり、現在は油絵を中心に制作活動をしている。上野の絵画は東京と名古屋、鹿児島などで定期的に展示されている。

略歴、展示歴

1990 日本 愛知生まれ

2019 名古屋芸術大学卒業

2017 イギリスのブライトン大学にて交換留学

個展

2025「to trustー信じること」 Masayoshi Suzuki Gallery(愛知県)

2024「You’re good ― 君は良いよ」Haf Coffee Stop(鹿児島)

2024“As long as it’s not mine”「私ごとでない限り」新宿髙島屋 美術画廊(東京)

2022「Inventing a Humanity」新宿髙島屋 美術画廊(東京)

2021「誰が 捧げる 誰に-Who serves Whom?-」NODA CONTEMPORARY(愛知)

2021 ART OSAKA 2021 大阪市中央公会堂(大阪)

グループ展

2025 OIL SELECTION, 六本木蔦屋書店(東京)

2024 THE BOOK, WALL_alternative (東京)

2024 MEET YOUR ART Festival After, WALL_alternative (東京)

2024 MEET YOUR ART Festival (東京)

2024「Phase Transfer」, alpha contemporary (東京)

2024「ART SESSION by 銀座 蔦屋書店」(東京)

2024「アートフェア東京2024」東京国際フォーラム(東京)

2024「こまきアートNOW 新進芸術家作品展」小牧市民ギャラリー(愛知)

2023「ART OSAKA 2023」大阪市中央公会堂(大阪)

2023「Each style , Each Way」NODA CONTEMPORARY(愛知)

2023「創造の道程 Drawing」Masayoshi Suzuki Gallery(愛知)

2023「Ballet meets Art vol.2」KATSUYA SUSUKI GALLERY(東京)

2023「ART MARKET 2023」OIL by 美術手帖サテライト展示(東京)

2022「diverse paintings」西武渋谷(東京)

2021「こまきアートプロジェクト 点と点と線」小牧市(愛知)

2021「アートフェア東京2021」東京国際フォーラム(東京)

2019「われは人なり いまだ人間にあらず」Masayoshi Suzuki Gallery(愛知)

内田 麗奈 | Reina Uchida

ベロアを使ったカーテン作品は、私が真っ暗な部屋に居た時に「どうしたら光が作れるだろう?」と、もがいて生まれました。壁にカーテンが掛かってるという事は、そこには光が差しこむ「窓」があるということ…!

カーテンがあることで「窓」をイメージして欲しいです。

その窓は、2万年前のクロマニヨン人たちの夢と、今の私達の世界に繋がります。

内田麗奈は1993年愛知県生まれ。2017年名古屋芸術大学美術学部美術学科洋画2コース卒業、19年東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻(油画第一研究室)修了。何もない壁にカーテンを作ることで、「光」が差し込む心の中の「窓」を想像できるという考えに行き着く。大学院時代に真っ暗な部屋で過ごした自分を、真っ暗な洞窟で暮らしていた石器時代のクロマニヨン人と重ね合わせ、洞窟壁画をモチーフにしたベロア「カーテン」の作品「クロマニヨンの夢」が誕生した。さらに内田は、「クロマニヨンの夢」の「窓」から見える景色として、鉛筆漫画『はじまりはクロマニヨン』を描き始める。内田自身を投影した2万年前のクロマニヨン人のレイナが、「消えない絵」を描くために様々な困難にぶつかりながらも、仲間達と出会い、画家を目指して奮闘する原始時代×画家物語。アートダイバーから第1巻が刊行。(著者インタビュー|内田れいな「クロマニヨン人と私たちをつなぐ夢」https:// artdiver.tokyo/archives/16063) 主な個展に、「クロマニヨンの夢『どこっレイナっ』下北沢アーツ編」(下北沢アーツ、東京、2024)、「クロマニヨンの夢」(TAKU SOMETANI GALLERY、東京、2022)、「クロマニヨンの夢」 (西武渋谷店オルタナティブスペース、東京、2020)など。出版記念展に「はじまりはクロマニヨン出版記念展 ”私、明日からエルカスティージョに行くかも!”」(TAKU SOMETANI GALLERY、東京、2023)、主なグループ展に「SHIBUYA STILE vol.13」(西武渋谷画廊、東京、2018)など。名古屋藝術大学卒業制作展優秀賞、理事長賞(2017)受賞。「はじまりはクロマニヨン(1)」(アートダイバー、2023)出版。

・CV

1993年 愛知県生まれ

2017年 名古屋芸術大学美術学部美術学科洋画2コース卒業

2019年 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程油画第一研究室修了

個展

2020年 「クロマニヨンの夢」(渋谷西武 Art meets Life)

2021年 「クロマニヨンの夢」(HIGURE 17-15 cas)

2022年 「クロマニヨンの夢」(TAKU SOMETANI GALLERY)

2023年 「はじまりはクロマニヨン出版記念展 ”私、明日からエルカスティージョに行くかも!”」(TAKU SOMETANI GALLERY)

2024年 「クロマニヨンの夢『どこっレイナっ』下北沢アーツ編」(下北沢アーツ)

主なグループ展

2019年 「SHIBUYA STILE vol.13」(西武渋谷画廊)

2022年 「ON PAPER 」(TAKU SOMETANI GALLERY)

「ブレイク前夜~次世代の芸術家たち~ へ 」(GINZA SIX Artglorieux of Tokyo)

2023年 「三沢厚彦 ANIMALS/Multi-dimensions」(千葉市美術館) ※三沢厚彦氏を描いた「あなたもクロマニヨン☆♪!似顔絵」作品の提供。

「ブレイク前夜展 in 金沢『Now selectionブレイク前夜』」(ASTER)

「CHANGTING GALLERY 3RD EXHIBITION」(CHANGTING GALLERY)

2024年 「Expression Vol.3」(CHANGTING GALLERY)

「ON PAPER 」(TAKU SOMETANI GALLERY)

「ART SESSION by 銀座 蔦屋書店」(銀座 蔦屋書店内 GINZA ATRIUM)

出版

2023年 「はじまりはクロマニヨン(1)」(アートダイバー)

受賞歴

2017年 第44回名古屋芸術大学卒業制作展 卒業制作優秀賞

2017年 平成28年度名古屋芸術大学学生表彰 理事長賞受賞

2017年 神山財団芸術支援プログラム

沖田 愛有美 | Ayumi Okita

漆をメディウムとした絵画制作を行う。

作品の表面は鏡面に磨き上げられ、光を反射する。しかしその光沢は、描くと同時に表面を研ぎつけなくてはならない技法の中で生じた傷を、作者自身の手で再び埋め戻すことによって生まれている。漆はもともと樹液であり、その採取には木の表面に刃を入れ、傷をつける必要がある。このとき傷口を伝おち、瘡蓋のように固まる樹液は、木の血液にもなぞらえられる。その始まりからすでに、人と素材のあいだでは、傷を与え、傷を埋めるという往復が続いている。

人が漆を傷つけ、人は皮膚にかぶれを受け取る。わずかな痛みをともないながら、手のひらで触れ、表面を磨く繰り返しのなかで、自然は資源としてではなく、生きた主体として感知されていく。制作における主従の関係はゆるやかにほどけ、描くことは、人格を帯びた存在としての漆との共同制作として行われる。

近年は、東アジアや東南アジアに広がる漆文化の交差、そして自然と人の境界に立つ存在としての山姥など、自然・女性・境界・生成をめぐる象徴的な主題にも関心を広げている。

・プロフィール

2018金沢美術工芸大学美術工芸研究科 油画専攻 卒業

2020金沢美術工芸大学大学院 修士課 美術工芸研究科 工芸専攻 (漆・木工コース) 修了

2024金沢美術工芸大学大学院 博士後期課程 美術工芸専攻 美術研究領域 修了 博士(芸術)取得

2016, 2024清華大学美術学院(中国・北京)に交換留学生として派遣

2023金沢美術工芸大学 油画専攻 実習助手として勤務

・CV

個展

2025「枝に生ぶ卵 とけきらぬ果実」 galleria PONTE (石川・金沢)

「庭と秘密」 よふ葉 (石川・金沢)

2024「暦を運び、種を食(す)く」 白鷺美術 (石川・金沢)

「祝福は傷口を伝っていく」 クマ財団ギャラリー (東京・六本木)

「洞穴の暗がりに息づくもののために」 北千住BUoY (東京・北千住)

2022「てのひらを掠めるもの」 金沢市安江金箔工芸館 (石川・金沢)

「結露する森」 galleria PONTE (石川・金沢)

2021 4weeksselection「ここで・回って廻って」 クラフト広坂 (石川・金沢)

2019 「漆画 呼吸を続ける」 勝山文化往来館ひしお (岡山・真庭)

主なグループ展

2025 「第3回 BUG ART AWARD ファイナリスト展」アートセンターBUG(東京・八重洲)

「と、もうひとつの時間。」 ギャラリー耀 (富山・福光)

2024 「長夜の芸術祭 プロローグ」 滋賀県長浜市旧市街 (滋賀・長浜)

「具象⇔抽象 —絵画において具象的なものが抽象的なものに変わる瞬間や契機、あるいはその反対の現象」 Curator 山本浩貴、ASTER Curator Museum (石川・金沢)

「KOGEI Art Fair Kanazawa 2024」 小山登美夫ギャラリーよりゲスト出品、ハイアット セントリック金沢 (石川・金沢)

「Art Fair Beppu 2024」 別府国際観光港 旧フェリーさんふらわあ乗り場 (大分・別府)

「発酵文化芸術祭 金沢―みえないものを感じる旅へ―」 金沢・鶴来市街 (石川・鶴来)

「伝統の継承と超越——蓮福現代漆画(国際)招待展」 廈門市蓮福美術館 (中国・廈門)

「卒展セレクション2024」 金沢アートグミ (石川・金沢)

「第25回 大学院博士後期課程研究発表展」 金沢21世紀美術館 市民ギャラリー (石川・金沢)

「第16回 岡山県新進美術家育成 I氏賞選考作品展」 岡山県天神山文化プラザ (岡山・岡山)

2021 「第30回奨学生美術展」 佐藤美術館 (東京・新宿)

「内灘闘争 風と砂の記憶」 内灘町歴史⺠俗資料館 風と砂の館/内灘米軍試射場跡/着弾地 観測所跡 (石川・内灘)

「ploonet」 金沢美術工芸大学博士後期過程一年研究制作展」 しいのき迎賓館 (石川・金沢)

2020 「あらたなる漆のチカラ」 松坂屋名古屋店 (愛知・名古屋)

金沢美術工芸大学「第40回 大学院修士課程修了制作展」 金沢21世紀美術館 市民ギャラリーほか (石川・金沢)

「第13回 岡山県新進美術家育成 I氏賞選考作品展」 岡山シティミュージアム (岡山・岡山)

2019 「KUMA EXHIBITION 2019」 スパイラルガーデン、スパイラルホール (東京・青山)

2018 「会津・漆の芸術祭 うるしその可能性と未来」 ギャラリーアブドゥ (福島・会津)

「卒業・修了制作 買上作品セレクション 2018」 金沢美術工芸大学美術工芸研究所ギャラリー (石川・金沢)

受賞他

2025 第3回BUG Art Award ファイナリスト

2020 公益財団法人佐藤国際文化育英財団 30期奨学生採択

2018 公益財団法人クマ財団第2期生採択

金沢美術工芸大学2017年卒業・修了制作部門学⻑賞

2017 第38回瀧富士国際美術賞 優秀賞

金沢美術工芸大学 第15回芝田賞

後藤 夢乃 | Yumeno Goto

神話や伝承、タロットなどを引用し、現代の空気感を織り交ぜて再構成した絵画を制作しています。

描かれる女性像は、天と人のあいだ、絵画と現実世界との接点にいる狭間の者たちです。

依り代のように、 あるいは身代わりになろうとする彼女たちの自己献身を描いています。

その姿は、イナンナの七つのヴェールや、サロメが脱ぎ捨てた布の先に広がる、一糸纏わぬ物語と響き合います。

過去の神話や歴史における、”虐げられてきた者たち”の痛みや哀しみを掬うように、弔うように編みなおし現在へ紡いでいきます。

1996年 東京都出身

2019年 女子美術大学 洋画専攻卒業

2022年 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程油画専攻(第一研究室)修了

⚪︎ CV

◼受賞歴

2022年 第77回東京藝術大学卒業・修了作品展 artの力賞 受賞

2020年 絵画の筑波賞 優秀賞

2019年 卒業制作 女子美術大学美術館奨励賞、 加藤成之記念賞 / 総代

東京藝術大学O氏記念賞

第55回神奈川県美術展 準大賞

神山財団奨学金

◼展示歴

2025年 個展「THROUGH THE VEIL」(LONG STORY Short NY)

グループ展「emerge」(銀座三越)

Art Fair TOKYO 2024(国際フォーラム)

2024年 個展「Between the Worlds」(F2T Gallery Millan)

二人展「Lux」( Lurf MUSEUM )

グループ展「grid3」(biscuit gallery)

個展「Frangere Magna Caelum」(Tokyo International Gallery)

Art Fair TOKYO 2024(国際フォーラム)

グループ展「RE:FACTORY vol.2」(WALL_alternative)

2023年 個展 「Recreate the hidden goddess(隠された女神を再演する)」 (銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM)

Meet Your Art 2023 (天王洲)

グループ展 「Intersection」(銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM)

二人展 「鋳物のマブ」(Club 王族)

個展 「Attitude of the Venus」 (Long Story Short NYC)

グループ展「grid3」(biscuit gallery)

グループ展「6 drawings」(biscuit gallery)

2022年 第77回東京藝術大学卒業・修了作品展

「grid」(biscuit gallery)

個展「Nos sumus Luna, Vmbra luceat」(biscuit gallery)

個展「Venus in Furs」(阪急MENS TOKYO 7階GalleryTagboat)

2021年 グループ展「nine colors XV」(西武渋谷美術画廊・オルタナティブスペース)

グループ展 Hazy memories「曖昧な記憶」(そごう横浜美術画廊)

2020年 個展「Bacchus, Aradia, Moondances.」(阪急MENS TOKYO 7階GalleryTagboat)

「シブヤスタイルvol,14」(西武渋谷美術画廊・オルタナティブスペース)

「TAGBOAT × 百段階段」展(ホテル雅叙園東京)

「買える! アートコレクター展/Collectors’ Collective vol.2」(MEDEL GALLERY SHU)

「絵画の筑波賞展」(西武池袋)

2019年 「第55回神奈川県美術展」(神奈川県民ホール)

「小さな絵画展」、藝大アートプラザ

須釜 衣緒里 | Iori Sugama

私の作品は、一見すれば抽象絵画の形式をとるが、その表層的な非具象性の背後には、身体的・社会的経験に基づく構造的な問いが潜在している。鑑賞者からしばしば「女性(或いは男性)を描いている」と指摘されることがあるが、その読みの発生自体が、視覚的表象に内在するジェンダー的コード(ジェンダーバイアス)の作動を露呈している。まさにこの経験こそが、私の制作における中心的な問題意識の出発点となっている。

制作に用いる素材は、絵の具のほか、レディース/メンズといった二分的ラベリングを伴う衣服や靴、雑貨など、市場に流通する事物である。これらは単なる消費財ではなく、身体のあり方や振る舞いを社会的に規定する装置として機能している。私は絵画という制度の内部において、これらの事物がいかにジェンダー化された意味作用を帯び、再生産されていくのかを可視化することを試みている。

ジェンダーとは本質的属性ではなく、社会的規範に従って反復されるパフォーマティヴな行為の累積として生成されるものである。私の作品における絵の具の堆積や、日用品(ヒールなど)の埋め込みは、その生成過程の痕跡であり、同時に社会的規範が身体に刻み込む記号の物質的顕現でもある。絵画表面のマティエールの厚みは、規範の反復と逸脱のあいだで揺らぐ身体性そのものを物質的に体現する。

私の関心は、「性」そのものの表象にあるのではなく、むしろ「性」がいかに社会的要請と視覚的慣習の反復を通して構築されるのか、その力学にある。絵の具の物質性はこの構築過程を可視化するメタファーであり、絵画空間はそれを反省的に露呈させる装置として機能する。

制作について :

私はしばしば、自身の絵画を「お面」に喩える。お面は凹凸をもち、顔に装着されることで初めて成立する。それは裏面を見せることなく、視線を跳ね返す表層としても存在するだろう。絵画もまた、厚みをもった表面として自己生成的に振る舞い、「見る/見られる」という制度的関係を再演する場である。

絵画行為は私にとって、描写ではなく生成(poiesis)の実践である。素材との応答、身体的ジェスチャーの反復、偶発的な堆積は主体の時間的連続性を記録しつつ、社会的文脈における「生の不確かさ(precarity)」を可視化するプロセスなのだ。絵画は、構築される身体のアレゴリーであると同時に、その生成を支える制度の臓器でもある。そして絵の具というメディウムは、さしずめ血液のようにその臓器を循環しながら、常に「他のもの」へと変容しうる可塑的な物質であるのだろう。

歴史的に、絵の具というメディウムは聖性の賛美にも暴力の告発にも用いられてきた。その両義性は、現実と虚構、記録と幻視のあいだを往還するジェンダーの流動性とも共通する。私はこの二つの構造(絵の具とジェンダー)を重ね合わせ、その不確定性を肯定的な生成の力として捉えている。マティエールに蓄積された時間、素材、身体の運動は、社会的・経験的層の堆積であると同時に、それを超えようとする運動でもあるのだ。数百年後、この絵がいかに読まれるかは予測できない。だが、ここに刻まれた物質と行為の痕跡は、この時代における「生」と制度との交錯の記録として、確かに残り続けるだろう。絵画とはそのような生成の場であり、社会的構築の限界線を可視化する批評的実践なのである。

2001 年 埼玉県生まれ

2019 年 東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻入学

2023 年 東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻卒業

個展:

2020 年 それから (AKAI FACTORY Gallery、埼玉県)

2021 年 眠る記憶 (Hifive Gallery、埼玉県)

2023 年 In my bag (Gallery b.tokyo、東京都)

2025 年 Welcome Baby!!!!! (猫の本棚、東京都)

その他の展示:

2019 年 Tokyo independent 2019 (東京芸術大学陳列館、東京都) 向こう側の煙 (ギャラリー木蓮、埼玉県)

藝祭 2019 (東京芸術大学、東京都)

2020 年 影送り (唐変木、東京都)

2022 年 東京芸術大学油画専攻 3 年進級展示 OÙ (3331 アーツ千代田、東京都) AKAI FACTORY Gallery 2nd Anniversary Special Exhibition (AKAI FACTORY、埼玉県)

藝祭 2022 (東京芸術大学、東京都)

2023 年 東京芸術大学油画専攻卒業制作内覧会 ooiill (東京芸術大学、東京都) 東京芸術大学卒業制作展 (東京都美術館、東京都)

ACT アート大賞展 2023 (The Artcomplex Center of Tokyo、東京都) 2024 年 grid next (biscuit gallery、東京都)

2025 年 OIL ART MARKET 2025 (銀座蔦屋書店、東京都)

[ DIALOGUE ] ~ my other self ~ (アートかビーフンか白厨、東京都)

かさぶた(Art Center Ongoing、東京都)

山とヒール(myheirloom、東京都)

MEDEL GALLERY SHU

MEDEL GALLERY SHU

https://medelgalleryshu.com/

東京都渋谷区神宮前4-28-18

カトル・バン原宿B1

info@medelgalleryshu.com

13:00〜19:00(最終日は17時まで)

木曜休廊

MEDELとは、日本語で「物の美しさをほめ味わうこと」を意味する「愛でる」からきています。唯一無二のアートを賞美し、慈しむという行為を介して、アーティストと鑑賞者、ギャラリーの間に喜びの行き交いが成立してほしいという想いを込め名づけました。“時代を共にする人々にとっての財産であり、未来の社会を照らす火である”とアーティストの活動・作品を定義し、人々の心に残る独創性に富んだスタイルの作品を鑑賞者と共に愛でつつ、次世代に残るようなマーケットや美術史的評価を確立してゆくことが当ギャラリーのミッションです。そのような私たちの活動を通して、独創的な表現を受け容れる多様な社会的風土の醸成に資することができれば、これに勝る喜びはありません。